Investigations cliniques en médecine esthétique selon l’annexe XVI du RDM

Les dispositifs à finalité esthétique sont aujourd'hui soumis à des exigences réglementaires strictes stipulées dans l'annexe XVI du RDM. L'AFCROs détaille dans cet article la marche à suivre pour les fabricants en matière d'investigation clinique. Une approche qui nécessite une solide expertise.

Nadine Berry remercie Carla Lippens, Karim Nadra et Khalil Ben Yahia pour leur contribution précieuse à cet article (Source : AFCROs).

Par Nadine Berry du groupe AFCROs-DM

La médecine esthétique connaît une croissance rapide, stimulée par une forte demande sociétale et une innovation technologique continue. Pourtant, jusqu’à récemment, de nombreux dispositifs utilisés à des fins esthétiques échappaient à un encadrement réglementaire strict. Le Règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux (RDM) a comblé cette lacune en introduisant l’Annexe XVI, qui soumet certains produits sans finalité médicale à des exigences comparables à celles des dispositifs médicaux classiques. Bien que n’ayant pas de finalité médicale, ces produits sont souvent invasifs, actifs ou utilisés de manière répétée sur le corps humain, et présentent des risques pour la santé humaine similaires à ceux des dispositifs médicaux.

L’Annexe XVI présente six groupes de produits qui incluent notamment :

- les implants corporels à visée esthétique (mammaires, fessiers, etc.),

- les produits de comblement dermique,

- les dispositifs de lipolyse, liposuccion, lipoplastie,

- les équipements utilisant des courants électriques, des champs électromagnétiques ou des rayonnements pour des traitements esthétiques de la peau comme l’épilation ou le traitement des rides.

Ces produits doivent désormais répondre aux exigences générales de sécurité et de performance du RDM, y compris la nécessité de fournir des données cliniques fiables.

Le Règlement d'exécution (UE) 2022/2346 établit des spécifications communes (SC) pour les groupes de produits de l’Annexe XVI. Elles fournissent des critères spécifiques que les fabricants doivent suivre afin de garantir une approche harmonisée et pour démontrer que leurs produits répondent aux normes de sécurité et de performance nécessaires. En respectant les SC, les fabricants peuvent s'assurer que leurs produits sont correctement qualifiés et classés selon le RDM.

Qualification et classification : le rôle du MDCG 2023-5

Les descriptions des groupes de produits énumérés à l'Annexe XVI du RDM comprennent des termes ou des concepts qui ne sont ni définis, ni expliqués en détail dans le règlement lui-même. Comment les fabricants peuvent-ils alors déterminer si leur produit relève bien de l'Annexe XVI ?

Le groupe de coordination des dispositifs médicaux de l'Union Européenne (MDCG, Medical Device Coordination Group) est chargé de publier des orientations sur l'application du RDM. Ces documents clarifient la conformité réglementaire pour les fabricants et les acteurs du secteur des dispositifs médicaux.

Le guide MDCG 2023-5 fournit des indications sur la manière de prendre en compte ces termes ou concepts à des fins de qualification et de classification de ces produits, assurant ainsi une meilleure protection des utilisateurs.

Il fournit également une liste non exhaustive d'exemples de produits qui ne devraient pas être considérés comme des produits de l'annexe XVI et qui ne sont pas couverts par les SC, en particulier les produits de mésothérapie, les équipements de micro-aiguilles ou encore les produits destinés à la kérato-pigmentation.

Performance et sécurité

Les produits de l’Annexe XVI ont pour la plupart d’entre eux une destination esthétique. La démonstration d’un bénéfice clinique s’entend comme la démonstration de la performance du dispositif. Les données de performance doivent donc démontrer que le dispositif considéré fonctionne bien tel qu’attendu et remplit bien ses performances au regard des revendications esthétiques alléguées par le fabricant. Les performances atteintes doivent être en cohérence avec toutes les revendications définies dans le dossier technique du produit et figurant également sur tous les supports d’information ou marketing du produit qui ne doivent pas être trompeuses.

Les produits de l’Annexe XVI doivent également faire l’objet d’une évaluation clinique rigoureuse visant à démontrer leur sécurité dans les conditions normales d’utilisation.

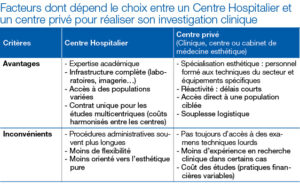

Les investigations cliniques en médecine esthétique peuvent être réalisées dans des centres de recherche privés agréés, dans des centres hospitaliers ou dans des cabinets ou cliniques privés. Le centre d’investigation doit disposer d’installations appropriées et d’une équipe qualifiée (médecins investigateurs, techniciens d’étude, attachés de recherche clinique) au vu de l’étude à mettre en place.

Dans le cadre des investigations cliniques en médecine esthétique, les critères d’inclusion des participants suivent les principes généraux de la recherche clinique tout en tenant compte des spécificités du domaine esthétique. Cependant, tous les participants sont des volontaires sains. Les volontaires doivent présenter une condition esthétique qui nécessite une correction et être généralement en bonne santé, sans pathologie sous-jacente grave. Il est à noter que comme il s’agit de volontaires sains et qu’ils sont susceptibles de recevoir une indemnisation, il sera nécessaire de les inclure sur le fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales (le fichier VRB, Volontaires pour la Recherche Biomédicale).

Garantir la robustesse et l'objectivité des résultats

Contrairement aux dispositifs médicaux à visée thérapeutique, les critères d’évaluation en médecine esthétique sont souvent subjectifs, comme la satisfaction du patient ou l’amélioration perçue de l’apparence. Toutefois, pour garantir la robustesse des résultats, les protocoles d’investigation doivent également intégrer des critères objectifs, tels que :

- Photographies standardisées avant/après, prises dans des conditions contrôlées,

- Échelles d’évaluation validées (ex. : Global Aesthetic Improvement Scale – GAIS),

- Mesures instrumentales : par exemple, l’utilisation de cutomètres pour mesurer l’élasticité de la peau, de colorimètres pour évaluer les changements pigmentaires, ou de scanners 3D pour quantifier les volumes traités,

- Scores cliniques (ex. : échelle de Fitzpatrick, échelle d’évaluation de la sévérité des rides- Wrinkle Severity Rating Scale – WSRS).

Il est également souhaitable que les évaluations soient réalisées par des experts indépendants. Ainsi, si un produit de comblement est injecté sur un volontaire par le médecin injecteur, l’évaluation se fera en direct par un autre médecin du centre et/ou sur photographies en fin d’étude, par des experts indépendants (évaluations en aveugle).

En outre, la sécurité (safety) des dispositifs esthétiques doit être évaluée sur une durée plus longue que celle observée dans les pratiques courantes en cabinet médical. Par exemple, dans le cas d’implants résorbables, considérés comme des DM de classe III, elle doit être représentative de la durée de présence de l’implant dans le corps humain. En effet, certains effets indésirables peuvent apparaître tardivement, notamment dans le cas de dispositifs implantables ou de produits injectables à résorption lente. Les protocoles doivent donc prévoir un suivi prolongé des participants, parfois jusqu’à 18 mois ou plus, afin de détecter les complications à moyen ou long terme (inflammation chronique, migration, réactions immunitaires, etc.). Un comité de surveillance indépendant est d’ailleurs souvent mis en place afin d’évaluer les données et de s’assurer de la sécurité des patients.

L’intégration de ces outils et exigences permet de renforcer la validité scientifique des résultats et de limiter les biais liés à la perception individuelle. Ces critères doivent être définis dans le plan d’investigation clinique (ou protocole), validé par un comité d’éthique et l’autorité compétente si applicable.

De plus, ces investigations cliniques doivent être conduites selon la norme ISO 14155 qui définit les bonnes pratiques cliniques pour les dispositifs médicaux. Cette norme garantit :

- le respect des droits et de la sécurité des participants,

- la crédibilité scientifique des résultats,

- la traçabilité des données et la transparence des responsabilités.

L’équivalence clinique : précisions du MDCG 2023-6

Le guide MDCG 2023-6 traite de la démonstration d’équivalence dans le cadre de l’évaluation clinique pour les produits de l’Annexe XVI. Il précise que, dans la majorité des cas, il n’est pas possible de démontrer l’équivalence entre un dispositif médical et un produit sans finalité médicale, car les données disponibles concernent des usages thérapeutiques.

Ainsi, pour les produits esthétiques :

- L’équivalence ne peut être invoquée que si le dispositif de référence est également sans finalité médicale,

- Les spécifications communes (SC) doivent être respectées,

- Une analyse comparative détaillée des caractéristiques cliniques, techniques et biologiques est requise.

En pratique, cela signifie que des investigations cliniques spécifiques sont souvent nécessaires, même si un produit similaire est déjà marqué CE sous RDM et commercialisé.

En conclusion

L’intégration des dispositifs esthétiques dans le champ du RDM via l’Annexe XVI constitue une avancée majeure pour la sécurité des utilisateurs. Toutefois, la spécificité du secteur esthétique exige une approche sur mesure, conciliant exigences réglementaires, innovation et attentes sociétales.

X (ex Twitter)

X (ex Twitter) LinkedIn

LinkedIn